Preisträger*innen

Preisträger*innen des Simon-Wiesenthal-Preises 2024

Preis für zivilgesellschaftliches Engagement für Aufklärung über den Holocaust:

Preisträger:

RE.F.U.G.I.U.S. (Österreich)

Der Verein RE.F.U.G.I.U.S. (Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative und Stiftung) ist seit seiner Gründung ein engagierter Akteur in der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Im Mittelpunkt der Arbeit von RE.F.U.G.I.U.S. steht das Mahnmal Kreuzstadl als Ort des Gedenkens und Mahnens. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der aktiven Suche nach den NS-Opfern des Kreuzstadl-Massakers, um ihre Schicksale zu rekonstruieren, zu dokumentieren und ein würdiges Gedenken zu ermöglichen.

Nominierte:

GHETTO FIGHTERS‘ HOUSE (Israel):

Das nach Itzhak Katzenelson benannte Ghetto Fighters‘ House Museum wurde 1949 von Überlebenden des Holocaust, darunter auch von Überlebenden des Aufstands im Warschauer Ghetto, gegründet und ist eines der ersten Museen seiner Art. Von Anfang an war es das Ziel der Museumsgründerinnen und -gründer, die Geschichte des Holocausts zu erzählen, indem sie den jüdischen Widerstand in all seinen Formen in den Mittelpunkt rückten.

ZENTRUM FÜR ERINNERUNGSKULTUR DUISBURG (Deutschland)

Das Zentrum für Erinnerungskultur Duisburg spielt eine wesentliche Rolle in der Aufklärung über die Verfolgung von Jüdinnen und Juden während der Zeit des Nationalsozialismus und der Prävention von Antisemitismus. Mit seinem partizipativ-biographischen Ansatz erreicht es eine vielfältige Zielgruppe. Durch die Verbindung von Erinnerungsarbeit, kreativen Ausdrucksformen und sozialem Engagement fördert das Zentrum den Dialog auch außerhalb des Schulbetriebs und stärkt das Bewusstsein für die Gefahren von Antisemitismus und Rassismus für kommende Generationen.

Preis für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus:

Preisträger:

COMMUNITY SECURITY TRUST (Großbritannien):

Community Security Trust ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz der jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien vor Antisemitismus und verwandten Bedrohungen widmet. Die Ursprünge der Organisation reichen bis in die Jahrzehnte vor und nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Seit 1994 hat CST den Status einer Wohltätigkeitsorganisation und wird von über 2.000 Freiwilligen sowie mehr als 100 Mitarbeitenden getragen. Das Modell der Organisation als Brücke zwischen der jüdischen Gemeinschaft und staatlichen Autoritäten ist zum Vorbild für ähnliche Initiativen in Europa geworden.

Nominierte:

OMAR MOHAMMED (Italien)

Dr. Omar Mohammed ist ein im Irak geborener Historiker und Aktivist, der derzeit die Antisemitismus-Forschungsinitiative im Programm für Extremismus an der George Washington University in Washington, D.C. leitet. Er engagiert sich aktiv im Kampf gegen Antisemitismus, indem er zeitgenössische antisemitische Tendenzen erforscht und die vergessene jüdische Geschichte des Irak wieder in den öffentlichen Fokus rückt. Mit seinem Podcast „36 Minutes on Antisemitism“ und seinen Artikeln trägt er entscheidend dazu bei, das Bewusstsein für Antisemitismus zu schärfen.

DINA PORAT (Israel)

Prof. Dina Porat zählt zu den weltweit führenden Expertinnen in den Bereichen Geschichte, gesellschaftliche Grundlagen und Bekämpfung des Antisemitismus. Sie engagiert sich aktiv in der zivilgesellschaftlichen Arbeit, indem sie ein Netzwerk von jungen Menschen betreut, die eine Karriere in NGOs anstreben. Ihr Engagement für die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus in Medien und Justiz weltweit zeigt ihren Einsatz für die Bekämpfung antisemitischer Vorurteile. Mit ihrer umfassenden Forschung fördert sie zivilgesellschaftliches Engagement und die Aufklärung über die Shoah.

Hauptpreis für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für Aufklärung über den Holocaust:

Preisträger:

GAMARAAL FOUNDATION (Schweiz)

Die Gamaraal Foundation setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2014 für die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden und die Förderung von Bildung über den Holocaust ein. Durch zahlreiche Ausstellungen und Bildungsprojekte, auch über Europa hinaus, thematisiert die Gamaraal Foundation die Erfahrungen der Überlebenden und setzt den Holocaust in einen breiteren historischen Kontext. Ihre Aufklärungsarbeit zielt darauf ab, dem wachsenden Antisemitismus entgegenzuwirken und das Bewusstsein für Vorurteile zu schärfen. Damit fördert sie eine inklusive Gesellschaft und ermutigt die jüngeren Generationen, gegen Vorurteile und Diskriminierung einzutreten.

Nominierte:

CHRISTEN AN DER SEITE ISRAELS (Österreich)

Der Verein „Christen an der Seite Israels – Österreich“ wurde 2008 von Marie-Louise Weissenböck in Wien gegründet und hat sich als gemeinnützige Organisation etabliert. Er gehört zur internationalen Bewegung „Christians for Israel“ und verfolgt das Ziel, eine Brücke zwischen der christlichen und jüdischen Gemeinschaft zu bilden, um das Verständnis und die Solidarität zwischen den beiden Glaubensrichtungen zu fördern. Mit Bildungsprojekten, Seminaren und öffentlichen Veranstaltungen leistet er einen bedeutenden Beitrag zur gesellschaftlichen Sensibilisierung und Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft.

KAROLINE PREISLER (Deutschland)

Die Politikerin Karoline Preisler tat sich in den letzten Jahren durch ihr Engagement gegen antisemitische und israelfeindliche Äußerungen hervor. Ihre öffentliche Präsenz bei Demonstrationen trug dazu bei, eine breitere Diskussion über die Herausforderungen zu fördern, mit denen die jüdische Gemeinschaft konfrontiert ist. Darüber hinaus organisiert sie Informationsveranstaltungen und Diskussionsforen. Preisler nutzt ihre Plattform, um auf die historischen und gegenwärtigen Dimensionen des Antisemitismus aufmerksam zu machen, und setzt sich dafür ein, dass diese Themen in der politischen Agenda verankert werden.

SABE (STUDYING ANTISEMITISM IN BUSINESS AND ECONOMY) (Österreich)

Das Projekt SABE – Studying Antisemitism in Business and Economy ist eine akademische Initiative, die an der Wirtschaftsuniversität Wien verankert ist und sich auf die Erforschung und Bekämpfung von Antisemitismus in Arbeitsumgebungen einst und jetzt konzentriert. Ein zentrales Anliegen von SABE ist es, das Wissen über Antisemitismus zu erweitern und evidenzbasierte Lösungsansätze gegen Antisemitismus zu entwickeln, die in Arbeitsumgebungen anwendbar sind. Mit interdisziplinären Ansätzen und öffentlichem Engagement trägt SABE aktiv zur Bekämpfung von Antisemitismus in der Gesellschaft bei.

Ehrung der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

HEINRICH EHLERS (Österreich)

Heinrich Ehlers wurde 1939 in Wien geboren. Sein Vater war Violinist bei den Wiener Symphonikern und wurde nach dem „Anschluss“ verhaftet. Er konnte entkommen und tauchte mit dem wenige Wochen alten Heinrich und dessen Mutter in einer Wiener Kellerwohnung unter. Während des Lebens im Verborgenen wurden Heinrichs Bruder und seine Schwester geboren. Als die Familie 1945 befreit wurde, waren alle Familienmitglieder schwer krank, die Kinder unterernährt. Heinrich Ehlers ist seit vielen Jahren als Zeitzeuge bei zahlreichen Vorträgen, Schulbesuchen, Interviews und Dokumentarfilmen aktiv.

ERICH FINSCHES (Österreich)

Erich Finsches wurde 1927 in Wien geboren. Im November 1938 wurde er von der Gestapo verhaftet und gefoltert und kam 1939 in ein Arbeitslager nach Eisenerz. Er flüchtete und tauchte zwei Jahre lang in Wien unter. Bei einer Razzia wurde er entdeckt, erneut zur Zwangsarbeit geschickt und konnte abermals flüchten. 1944 wurde er in Ungarn von der SS aufgegriffen und nach Auschwitz deportiert. Er überlebte einige Lager und einen Todesmarsch und wurde mit knapp 30 Kilogramm Körpergewicht befreit. Heute ist er nach wie vor unermüdlich als einer der letzten und ältesten Zeitzeugen tätig.

DON JAFFÉ (Deutschland)

Don Jaffé wurde 1933 in Riga geboren und flüchtete mit seiner Familie 1941 nach Sibirien, während rund 70 seiner Verwandten ermordet wurden. In den 1970er-Jahren übersiedelte der mittlerweile international erfolgreiche Cellist mit seiner Familie zunächst nach Israel, danach in die Bundesrepublik Deutschland. Die Kompositionen des Musikers, die von der jüdischen, aber auch von seiner persönlichen Geschichte geprägt sind, widmet Don Jaffé als musikalische Mahnmale den Opfern der Shoah und versteht sie zugleich als Warnung in einer Zeit des wieder stärker werdenden Antisemitismus.

FELIX LEE (Österreich)

Felix Lee wurde 1935 in Wien geboren. Seine jüdische Mutter hatte 1933 einen chinesischen Musikstudenten geheiratet. Nach dem „Anschluss“ waren die beiden als chinesische Staatsbürger vorerst geschützt, mussten aber in einer kleinen Wohnung mit 16 Personen auf engstem Raum zusammenleben. Nach der Scheidung 1939 heiratete die Mutter erneut einen chinesischen Staatsbürger, wodurch sie und ihr Sohn vor den Deportationen geschützt waren und den Holocaust überlebten. Felix Lee studierte später Akkordeon, Klavier und Komposition. Er tritt regelmäßig als Zeitzeuge vor Schülerinnen und Schülern auf.

LUDWIG POPPER (Österreich)

Ludwig Popper wurde 1938 in Wien geboren und flüchtete mit seiner Familie über die Schweiz nach Bolivien. Er kehrte 1947 nach Wien zurück, studierte später Medizin und ließ sich 1973 als Arzt in Oberwart nieder. Seit Jahrzehnten stellt sich Ludwig „Lutz“ Popper als Zeitzeuge an Schulen, Universitäten, in Synagogen oder Kirchen zur Verfügung. 2005 publizierte er unter dem Titel „Bolivien für Gringos“ die eindrücklichen Aufzeichnungen seines Vaters Ludwig Popper. 2008 folgte mit „Briefe aus einer versinkenden Welt“ die Veröffentlichung von über vierhundert Briefen seiner Eltern aus 1938 und 1939.

JOSEF SALOMONOVIC (Österreich)

Josef Salomonovic wurde 1938 in Mährisch-Ostrau geboren. Nach dem deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei wurde die Familie nach Prag vertrieben und 1941 in das Ghetto Litzmannstadt in Polen deportiert. Josef überlebte drei Jahre im Ghetto, danach die Konzentrationslager Auschwitz, wo er wie durch ein Wunder als Sechsjähriger die Selektion überstand, Stutthof, wo sein Vater ermordet wurde, und Flossenbürg. Josef Salomonovic, der mit seiner Ehefrau 1971 nach Österreich emigrierte, engagiert sich seit Jahrzehnten als Zeitzeuge in Schulen, an Universitäten, bei Veranstaltungen und in Filmen.

KITTY SCHROTT (Österreich)

Kitty Schrott wurde 1934 in Wien geboren und wuchs die ersten vier Lebensjahre in Laa an der Thaya auf. 1938 musste die Familie nach Wien ziehen. Im Herbst 1940 gelang ihnen die Flucht nach Palästina, sie wurden jedoch von den britischen Behörden nach Mauritius deportiert, wo der Großvater starb. 1945 konnten sie nach Palästina einreisen. Nachdem die Mutter 1947 an Krebs gestorben war, kehrte Kitty mit ihrem Vater nach Österreich zurück. Kitty Schrott gab viele Interviews, wirkte in Dokumentarfilmen mit und legt nach wie vor als Zeitzeugin Zeugnis von der Zeit des Nationalsozialismus ab.

ADOLF SILBERSTEIN (Österreich)

Adolf Silberstein wurde 1936 als uneheliches Kind in Wien geboren. Weil seine Mutter krank war, kam er zunächst in ein Fürsorgeheim, später zu einer Pflegefamilie. 1942 wurde er in ein Sammellager für den Abtransport in die Vernichtungslager gebracht. Adolf bekam hier eine Mittelohrentzündung und wurde in ein Kinderspital überstellt. Er überlebte die NS-Zeit vor allem dank der Hilfe der jüdischen Fürsorgerin und Widerstandskämpferin Franzi Löw. Seine Pflegefamilie wie auch seine leibliche Mutter wurden ermordet. Adolf Silberstein engagiert sich seit Langem intensiv als Zeitzeuge.

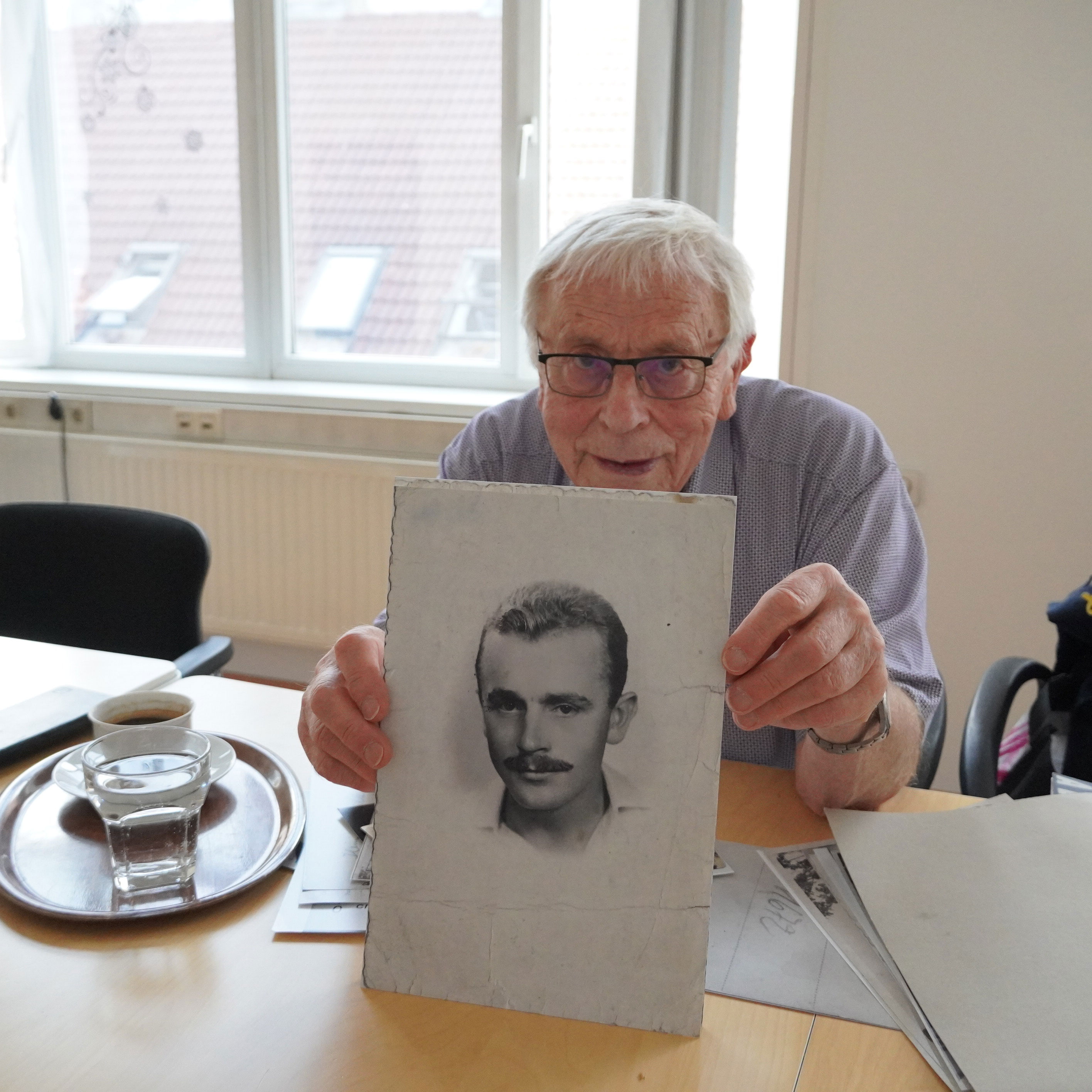

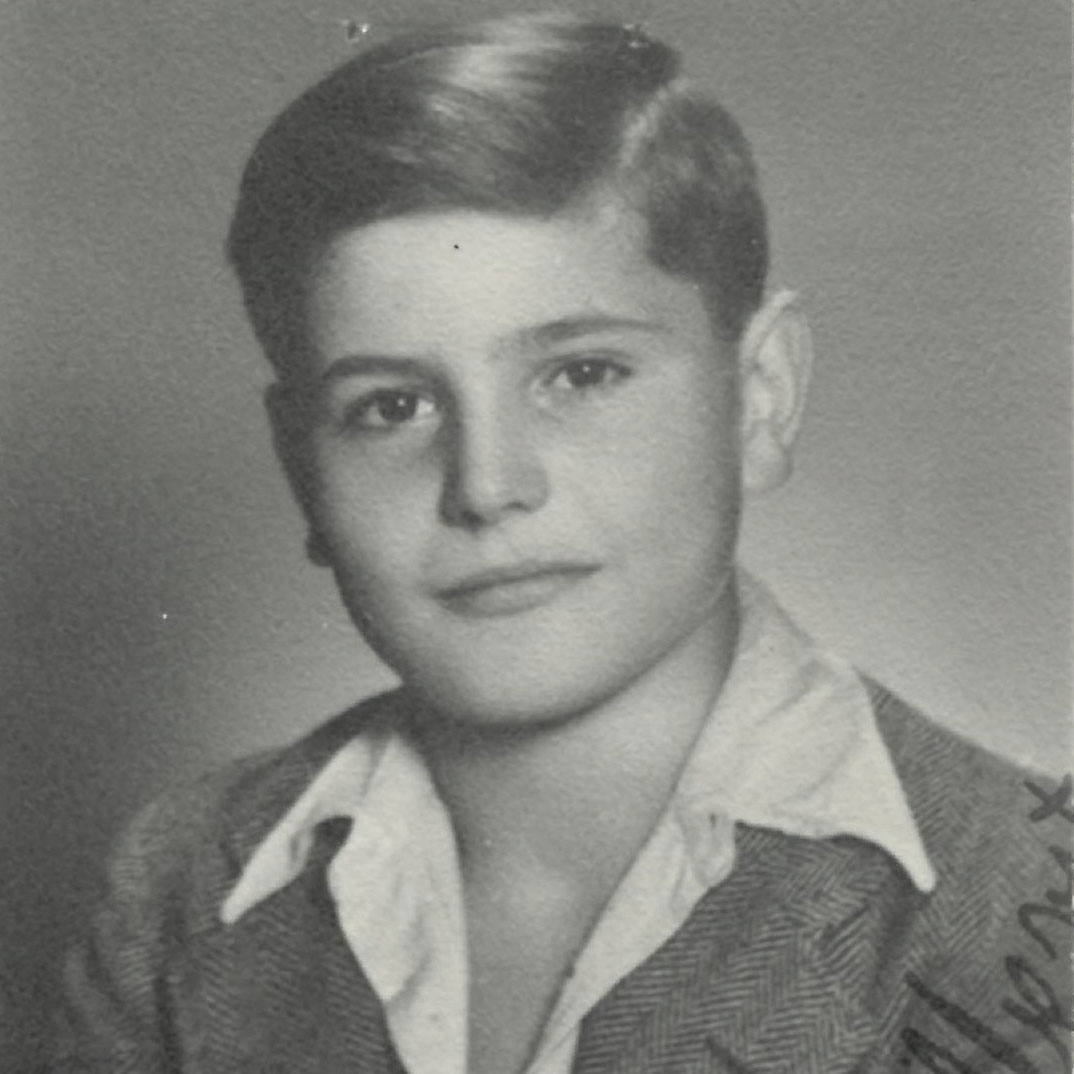

STANISLAW ZALEWSKI (Polen)

Stanisław Zalewski wurde 1925 in Polen geboren. Nach dem deutschen Überfall auf Polen ging er in den Untergrund, stellte Kontakt zu Widerstandsgruppen her und beteiligte sich an Sabotageakten. 1943 wurde er verhaftet und kam über Auschwitz und Mauthausen nach Gusen. Er überlebte das Lager und kehrte 1945 nach Warschau zurück, wo er erfahren musste, dass seine Mutter und sein Bruder im Krieg umgekommen waren. Stanisław Zalewski berichtet als Zeitzeuge seit rund dreißig Jahren über sein Leben und seine Erfahrungen, zuletzt in dem 2024 erschienenen Dokumentarfilm „Botschafter des Erinnerns“.